お久しぶりです。

約3カ月ぶりでしょうか?

しばらくの間、仮想通貨の情報を入れることを止めていました。

大きな理由として、約6カ月前にここから大きなバブルが来ると予想してドージコインに資金を入れてしまった点(https://crypto-emigration.com/2025-1-19-crypto)です。(現在、そのドージコインは-46%です。)

予測を間違えたならまだしも、指標の高値圏で購入するという自分の中のタブーを犯してしまったため、反省のため距離を置いていました。

先日、ビットコインが高値圏を購入したことで今後の仮想通貨について思うこと等を記事にしていきたいと思います。

今後の方針:ビットコイン主体へ

2025年7月、再びビットコインがついに過去最高値を更新しました。

長らく続いた調整局面を乗り越え、歴史的な高値を再び突破したことは、仮想通貨投資家にとって大きな転換点といえるでしょう。

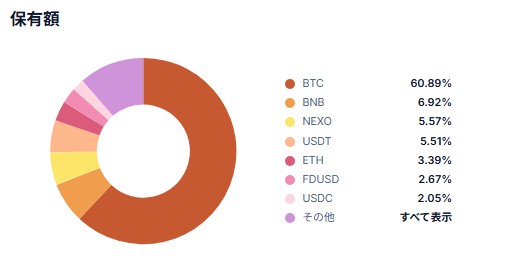

私自身も2016年に仮想通貨投資を始めて以来、長期目線でポートフォリオを構築してきました。現在の保有資産の大部分はビットコイン(BTC)です。この構成には明確な理由があります。

まず第一に、ビットコインは唯一無二のデジタル資産であり、供給が2100万枚に限定されていること、そして最も長い歴史と最も高い信頼性を持つブロックチェーンで運用されていることから、他のアルトコインとは一線を画します。

特に2024年以降、機関投資家や国家レベルの導入が進む中で、ビットコインはもはや「投機対象」ではなく「デジタル・ゴールド」としての地位を確立しつつあります。

最近では国や会社等がどんどんBTCを保有し始めているのが良い証拠です。更にブラックロックなどのBTCのETFは既に金ETFを超えており、史上で最も伸びている金融資産でありながら、まだ規模が金の1/10ほどしかなく、これは伸びる!と確信しています。

私の現在のポートフォリオでは現在、約7割がビットコインおよびステーブルコイン(USDTなど)で構成されています。アルトコインの比率は年々下げており、2024~2025年の春頃には一部を利確し、USDT、BTCへのリバランスを実行しました。

アルトコインはボラティリティが大きく、急騰もしますが、同時に下落局面では非常に脆(もろ)いという側面があります。

今後は「一攫千金」より「継続的な資産保全と成長」を軸に、仮想通貨と付き合っていきたいと思いました。比較的、安定した資産成長とFIRE後の生活のためには、やはりBTC主体がもっとも合理的だと考えています。

今後の方針としては、引き続きBTCをコア資産として長期保有を継続しつつ、短期的な急落時に備えてステーブルコインを一定量保持しておく戦略を続けます。

現在、BTCが最高値を更新しました。

僕の仮想通貨資産も過去最高値から93%ほど資産が回復しました。

ただ、アルトコインが足を引っ張っており、100%以上ではなく、93%、つまり過去最高値は超えていません。

1月に購入したドージコインは-46%ですし、中には-99%のアルトコインもあります(泣)

今後は、注目したアルトコインについては、余程の場合以外は、資金を投入して入れない予定です。

もし明確な技術革新や採用事例が見えた場合のみ再エントリーを検討する予定です。

こちらに関しては、のちの項目で更に詳しく記載します。

BTC主体の理由

ビットコインが過去最高値を更新した今、あらためて「なぜBTC主体で仮想通貨を保有しているのか?」と問われるかもしれません。これからバブルが来て、アルトコインが派手に高騰する場面を見ると、つい乗りたくなる気持ちもわかります。ですが私は、先ほど記載した理由の他に以下のような理由からBTC主体にするようにしました。

・BTCFiやレンディングによって、ビットコインは「増やせる資産」になった

かつてのビットコインは「何も生みださないただ保有するだけのもの」と考えられていました。

しかし近年、DeFi領域におけるBTCFi(Bitcoin Finance)の発展や、中央集権型・分散型問わず多様なレンディングサービスの登場によって、BTCは“増やせる”資産へと進化しています。私自身もUSDTを絡めたステーブル運用に加え、BTCを預けて年利数%の金利を得る戦略を取り入れています。

FIRE生活では、資産を取り崩すよりも「資産を生かして収入を生む」ことが鍵になります。BTCが単なる値上がり益だけでなく、インカムゲインも見込める存在になった今、長期保有に対するインセンティブはますます強くなっているのです。

BTCFi(Bitcoin Finance)では、BTCを預けるだけでアルトコインがもらえます。もはや、アルトコインを自腹で買う必要もなくなっています。

預け先は考慮の必要があります。

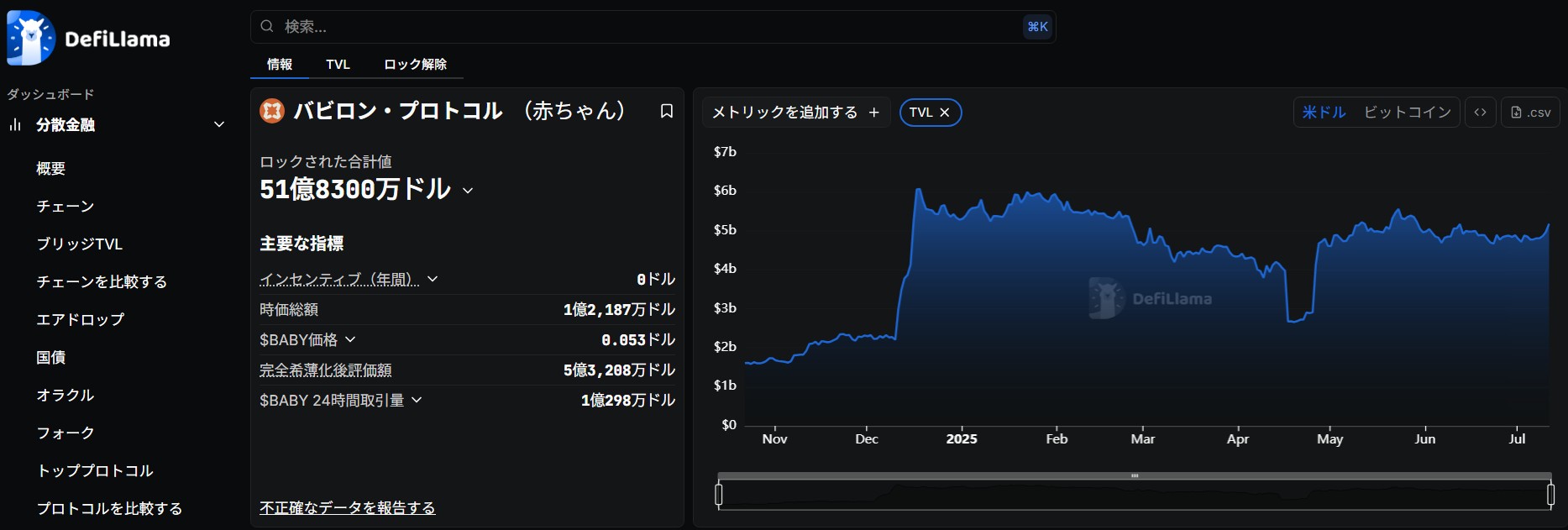

BTCFiの1つバビロン、ロックされた額は51億㌦以上。

ただ、BTCFiでもらった通貨は用途が増えない限り、他のアルトコインのようにBTCを増やすためor利確でいずれ売られると予想しており、購入はおススメしないです。

こういう通貨がBTCFiに預けると不定期で無料でもらえます。

いつの間にウォレットに知らない通貨がいっぱいある!という感じでしたw

最も安定しているBTCで可能性のある?アルトがもらえるのが強み。

・多くのアルトコインは、BTC建で見れば下落し続けている

アルトコインの多くは、出たばかりの頃は、日本円やドル建てでは一時的に高騰しているように見えても、BTC建=ビットコインと比較した価値で見ると、長期的には下落トレンドにあるものが大半です。特に2017年や2021年のバブル期に注目されたプロジェクトの多くが、現在ではBTC建で1/10以下になっています。

資産の基準を法定通貨ではなくBTCで考えるようになると、「BTCを増やせるかどうか」が大切になります。残念ながら多くのアルトは、保有するほどにBTCを減らしてしまう結果になっています。そうであれば、最初からBTCで持っていた方が合理的だと私は考えます。

例えば、2017年に瞬間400倍以上に伸びたXRPも現在の2025年7月11日段階でみれば、当時、BTCを購入した方が利益が出ているのが現実です。

上位アルトでも長期視点で見れば殆どがBTCより伸びず鈍化しています。

・結局、すべての仮想通貨は、BTCの動きに連動している

仮想通貨市場は一見すると多様性に富んでいますが、実際はビットコインが上がればアルトも上がり、ビットコインが下がればアルトはより大きく下がるという構図が続いています。つまり、ビットコインはこの市場全体の「基軸通貨」かつ「先導役」です。

アルトコインにどれだけ可能性を感じていても、その価値はビットコインの動向に強く影響されます。裏を返せば、ビットコインをしっかり持っていれば、マーケット全体の方向性に乗ることができるということ。だからこそ、私はまずBTCを厚く持ち、他はサブ的に考えるようにしています。

4. ボラティリティの高い資産割合が増えるほどFIRE生活に向かなくなる

FIRE後の生活にとって、安定した資産の推移は精神的にも非常に重要です。数億円レベルの資産を運用していると、アルトコインでも10〜20%の下落は、1日で数千万~億円の含み損を生むこともあり、ストレスを抱えるだけでなく、判断を誤る原因にもなりかねません。

ビットコインにももちろん値動きはありますが、市場の信頼性や流動性、価格の底堅さという面では明らかにアルトより安定しているといえます。将来の資産がいかに増えても、それを「守る」ことができなければ意味がありません。

仮に百億あってもシットコインを掴み、-99.9%になってしまえば、1000万円となり、FIRE生活は終わります。仮想通貨で大きな資金を掴んでも、それを失った人の多くはこのパターンか、生活費を上げすぎて資金補填のためのトレードを急いで失敗したパターンです。

FIRE生活を続けるうえで、BTCのような基軸資産の割合を増やすことは必須だと感じています。

ビットコイン長期保有者が利益確定を加速 1万BTC以上の大口保有者による売却続く

最近、BTCが大口から売られているというニュースを見ましたが、トランプ氏の関税による相場崩壊(グレートリセット)への懸念だけではなく、個人投資家がリバランスをしていると考えています。

要は、仮想通貨で財を成した人は仮想通貨の割合が増えすぎたため、金や不動産、債券など他の資産にも分散して守りを固めているとも言えます。

5. アルトコインが増えすぎると、資金も意識も分散しすぎる

仮想通貨市場には無数のアルトコインが存在しており、次々と新しいプロジェクトやトークンが登場します。しかもそれは年々加速しています。現在では1日数千ものアルトコインが生み出されているとされています。

中には魅力的に見えるものもありますが、あれもこれもと手を出していると、あっという間にポートフォリオが分散しすぎて管理が面倒なのが現実です。銘柄が増えるほど情報の把握も困難になり、意識も分散してリスク管理も煩雑になります。

そして何より、資金と意識が分散することで、資産全体の成長効率が落ちてしまうのです。これだけ増えると、仮想通貨人口が増加しても資金が分散され、良いプロジェクトでも多すぎて注目されずに資金が入らないものも多いです。私も過去にアルトコインを200銘柄以上保有していた時期がありましたが、どれも中途半端な数量で、大きく増えたものもあれば、気づけばほとんど価値がなくなっていたものもあります。

その反省をもとに、現在は「自分が本当に信じられる資産に集中する」スタンスを取り、アルトコインを削減し、ビットコイン主体のシンプルな構成に戻そうと思いました。

BTCFiやBNBのローンチプールなどでもらったアルトコインも一部を除いて売却しています。

結果として、日々の価格変動に過敏になることも減り、判断もブレにくくなりました。限られた資金をいかに効率的に運用するかという意味でも、BTCへの集中は非常に合理的な選択だと感じます。

最後に

先日、気分転換にベトナムを旅行してきました。

▲場所にもよりますが、都市の発展ぶりに驚きました。タイのような下水の匂いもしませんw ただ、まだまだ発展途上でタイより伸びそうだな~と感じました。

ベトナムはブロックチェーン技術の導入率が世界トップクラス。物流・医療・行政・金融などさまざまな非金融分野で積極的に実装が進められています 。 仮想通貨の普及率も非常に高く、Chainalysisによると2021年以降、採用率は世界トップ5で推移しており、国民の20%以上がすでに暗号資産を利用しているというデータもあります 。

先日、タイも仮想通貨の税金が2029年まで無税(タイ、仮想通貨売却益を5年免除へ)になりましたが、現状、ベトナムは仮想通貨取引・収益には明確な課税規定なしです。つまり、ベトナムも仮想通貨の税金はゼロということになります。(ベトナム政府・議会では「2025年中に仮想通貨の法整備と課税制度導入」が検討されていますが、詳細はまだ確定していません 。)

最初に戸惑ったのが「ベトナムドンの桁の大きさ」です。20万ドンのマッサージ、10万ドンの食事、5000ドンの水……。一見すると大金を使っているように見えるけれど、実際は数十円〜二千円程度。金額の感覚が麻痺して、Grabというタイで使える配車サービス以外は現金払いだったので財布からどんどんお金が出ていく不思議な感覚がありました。

▲ゼロを3つ消して5.5倍にすると日本円の価格になります。330mlの安いビールで1缶85円くらいですね。

▲コンビニの日清のカップヌードルは、セール価格で日本円で64円くらいでした。

ベトナムの物価は、だいだいタイと同じくらいでしたね。

とりあえず自分が行ったアジアの国で仮想通貨の税金が無税の国3か国(タイ、ベトナム、マレーシア)の物価比較は以下のような感じですね。

マレーシア<タイ≒ベトナム

マレーシアは物価はともかく、住居が全体的に安く、タイよりも出費は抑えられると思います。

ただ、イスラムの国ですから娯楽と酒など特定のものは高額だったりしますね。

国民性は真面目で日本人と近い感覚を感じました。

タイは、閉店時間前に閉店することが多々あるのですが、ベトナムのココイチでカレーを食べた時に閉店時間を知らず、閉店間際に来客する迷惑客になってしまいましたが、食べさせてもらいました。

この「単位の大きさによる錯覚」は、実は仮想通貨の世界でもよくある話です。たとえば、アルトコインには「1枚あたり数円〜数十円」のものが多く、「安いからたくさん買える」と錯覚しがちです。しかし、価格が安い=割安というわけではなく、時価総額や流通量、プロジェクトの価値で見なければならないのが本質です。

その点、ビットコインは「価格が高いから手が出しづらい」と思われがちですが、実際は0.0001BTCなどの最小単位で買うことができ、1枚単位で考える必要はありません。そして、何よりも重要なのは、BTCが「真の価値保存手段」として機能してきたこと。ベトナムドンがインフレや為替で常に変動するように、多くの通貨やアルトコインが価値を減じていく中で、ビットコインはその「桁の大小」よりも「本質的な価値の強さ」に注目すべき存在だとあらためて感じました。

ベトナムドンの桁がやたらと多い最大の理由は、1980年代に経験した高インフレと通貨下落の後、ゼロを切り落とす「リデノミ」を一度も実施していないためです。

1986~1989年にかけて年300〜400%というハイパーインフレが続き、対米ドルレートは1USD=23ドン(1986年)から4,500ドン(1989年)へ急落しました。

1990年代前半にかけては、IMF支援や「ドイモイ」改革で物価上昇率を1桁台にまで抑え込みましたが、既に高額紙幣が日常化していたため、そのまま500,000ドン札まで発行し現在に至ります。

ベトナムドンは、レートが良いです。

一見、お得なようですが、言い換えると、ベトナムドンの価値が低くていらないのでレートが良く沢山もらえるわけです。

近年のドンは年4〜5%程度の比較的緩やかなインフレと緩やかな通貨安を繰り返しています。

近年、この価値の低いベトナムドンより価値が落ちている通貨があります。

それは日本円です。

2018年から特に下落が目立ち、今や円安で日本のランチがベトナムより安く感じられる時代になっています。

いま個人投資家は仮想通貨は売却傾向にありますが、日本であれば長い目で見るとまだビットコインなどの主要通貨は持っていた方が良いかと思われます。

もちろん個人の方針はあると思いますが、税金も高く、2027年には日本も税制が変わって分離課税になるとも言われています。

そもそもとして売買の回数を抑えて、少しずつ切り崩していけば高い税金を抑えられますし、日本は何よりも現在のアジア各国と比べても物価が安くなっており、長期的な目線でビットコイン等の仮想通貨を保有し続けるのも作戦の一つです。